当一部电视剧作品获得金钟奖最高荣誉之时,我们是不是确切地理解并接纳了它所提出的那些尖锐问题呢?《我们与恶的距离》借助镜头所展现出的剖析视角,将社会的伤痛之处予以呈现,在颁奖典礼狂欢般的氛围消散后的那段时间里,它依旧在不为人轻易察觉的地方隐隐往外渗透并流淌出痛苦的“血液” 。

媒体责任的边界

在去年有关台北市一桩虐童案件的报道当中,有三家电视台没有针对幼童的面部进行打码处理,从而致使其就读的幼儿园遭受了家长们的抵制。像这样的一些事件表明了部分媒体依旧是把流量放置在伦理的前面了,即便《儿童及少年福利与权益保障法》已经明确地发布命令禁止去披露未成年的身份信息 。

那些新闻机构常常会凭借“公众知情权”以此来为采访暴力事件进行辩护,然而过度细节方面的描述很有可能会变成犯罪教材,在2022年高雄枪击案发生之后,有某一媒体将作案枪支改造手法完整地进行了曝光,结果遭到了NCC裁罚15万元新台币,这表明监管机制正在发挥其相应的作用 。

精神疾病污名化

今年三月,台北市松山区出现居民联署反对设立精神康复之家的情况,抗议标语赫然写着“疯人院滚出社区”。这种恐惧是源自对疾病的误解,据卫福部统计表明精神障碍患者暴力犯罪率实际上低于总人口平均值 。

在台中某个康复之家,曾经有过尝试举办开放日这样的行为,招呼居民以及康复者一起去制作陶艺的举动。在那次活动结束之后所开展的问卷调查当中显示,占据68%比例的那些参与者改变了对于精神疾病患者的相关看法。如此这般的接触式教育或许具备能够打破隔阂的效果 。

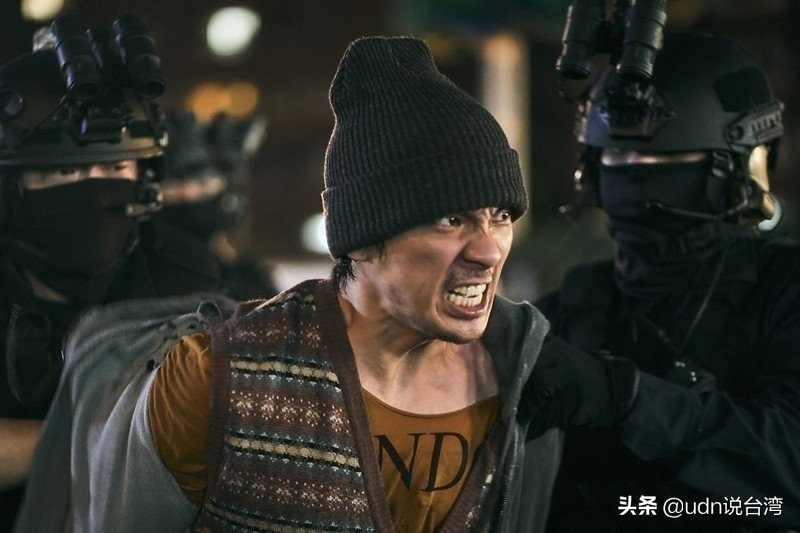

犯罪者家属处境

犯罪之人来自新北,有关涉及杀人案件,其妹妹于社交媒体发出声音传达,说道自身在内五年时间被迫进行四次搬家行为。每一次身份被曝光之后就会收到带有恐吓性质信件,虽然她和案件之间根本不存在任何关联关系。这样一种集体性质惩罚机制正在造就二次伤害情况。

对日本那所谓的“更生保护”制度呀,是有着值得去借鉴考虑之处的,他们会针对犯罪者家属去给提供使之匿名的搬迁方面的服务呢。而台岛当下呢就仅仅只有个别在民间展开活动的组织去提供类似这个给予协助的情况,是缺少成体系系统性的支持体系存在的呀。

法律与实践落差

《精神卫生法》作出修订之后增设有社区支持方面的条款,然而全台范围内仍然存在着12个县市并没有设置危机干预小组的情况彰化县去年出现了因为缺乏及时的介入从而导致的家庭悲剧患者持刀对邻居造成了伤害

法务部门在近些年致力于推动修复式司法这项工作,其目的在于使受害者能够与加害者展开对话。然而根据2023年所呈现的数据表明,成功的案例仅仅占到刑事案件总数的0.7%,而且大多数被害人的亲属依旧选择拒绝参与其中 。

戏剧照进现实

剧组曾经咨询过的法律顾问透露说,原来的剧本当中有一段法庭戏由于太过残酷所以被删减了,这段要描述受害者家属在法庭上当众向被告扔鞋的内容,实际上呢他是源自于2016年的真实庭审记录 。

自从播出之后所涌现出来的那些线上讨论小组一直持续运作到现在,其成员涵盖了教师、社工以及曾经经历过创伤的普通民众,他们每个月都会举办读书会,最近这段时间正在共同阅读《罪恶与忏悔》 。

进步的量尺

相比金钟奖前半年以及后半年的数据,当中涉及精神疾病的不实报道减少了百分之二十三,然而网络恶意言论仅仅下降了百分之五,这般情况显示出制度改变相较于观念转变而言更易于达成 。

台南的某一个社区近来成功地接纳了自闭症照护机构,当地居民自行发起组织了值班队伍去协助日常的巡查工作。这样一种自下而上开展的行动说不定要比获得奖项更能够对社会进步进行衡量。

在屏幕跟前为剧情之类哭泣之际,可曾有过想法去摈除现实里头的泪水呢,要是你在生活当中践行过剧集里的理解以及包容,欢迎于评论区域分享你的事儿 。

发表评论