编剧功力成就佳作

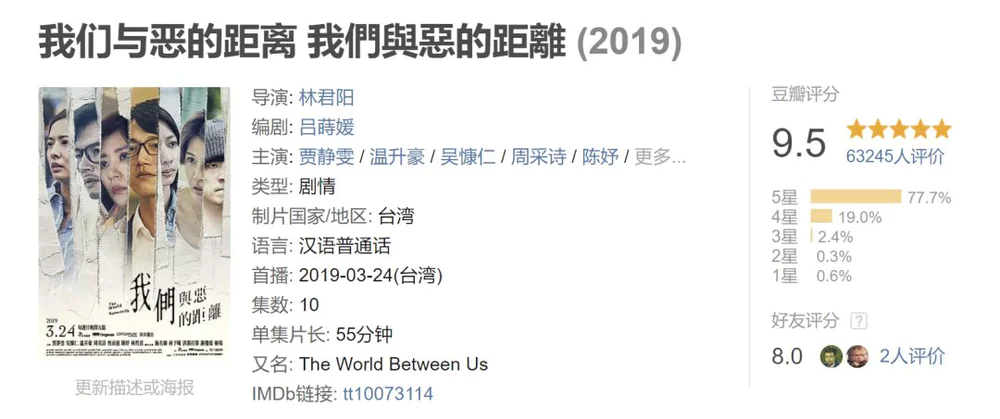

《与恶》能取得成功,很大程度上要归功于编剧,编剧巧妙地将无差别杀人事件给社会带来的创痛、媒体角色、大众对精神病患的理解这三个主要剧情面向连接在一起,在台岛,类似素材从未被电视剧全面涉及过,而此剧是首部以这种题材进行虚构创作的,它连接了台岛社会的公共话题,自然而然地就点燃了舆论热度。

编剧创作不是毫无根据的想象。就像村上春树写《地下铁事件》时进行访谈那样,《与恶》的编剧是通过大量的田野调查来完成剧本的。这样严谨的创作方式,能够更贴近真实的社会情境,能让观众切实感受到社会问题的存在。

重现伤痛引发反思

台岛社会中岛屿面积不大,恶质事件带来了恐慌,也留下了伤口。这些片段式的伤痛记忆一直没有被全面梳理,而《与恶》恰好弥补了这一情况。它清晰呈现出无差别杀人事件带给社会的伤痛,让大众有机会去进行反思。

“说故事”意义重大,《与恶》借助故事这种形式,使人们有了进行“反思性理解”的可能性。观众顺着剧情去思索社会问题的源头以及影响,如同医生为社会诊脉,寻得了痛点所在,进而能够更好地审视社会中发生的诸多事情。

避免争论重在理解

在“该不该废除死刑”这个问题上,许多讨论变得局限了 ,《与恶》没有陷入这样的争论 ,而是如实地展现了社会上的两种极端观点 ,它让观众看到了不同立场背后的缘由 ,不强硬地引导观众选择立场 ,而是在不同立场之间促成理解 。

这种创作态度十分宝贵。理解暴力背后的成因,并非是为大恶之人开脱,而是为了减少人们认知“异质”时的阻碍。这就如同在人际交往里,理解对方才能够避免冲突。在社会层面也是如此,理解暴力成因才能够更好地预防暴力在未来发生。

去污名化任重道远

对精神疾患消除污名是一项漫长的社会系统性工作。《与恶》播出的时候,许多网友对凶嫌“装精神病逃过死刑”表示不满。剧里呈现了这些真实的声音,还通过梳理剧情,对缓解人们心底的伤痛有一定作用。

要达成去污名化,个体得先有去了解的意愿。比如说,要区分精神分裂和人格分裂,这是基础,也是迈出的第一步。社会环境的改善,需要每个人从了解开始,进而让对精神疾患的错误认知慢慢减少。

揭示媒体舆论之恶

媒体报道给个体带来的伤害不能被轻视,它会对患有精神疾病的人进行污名化,它所引导的舆论标签化会演变成无法控制的网络暴力,在当下信息传播速度快的情况下,这种恶劣影响的范围更广。

媒体环境问题不是只有台岛存在,新闻即时产生的效应非常强大,难以抵御。然而,《与恶》如实地展现了“社会的病症”,使大众察觉到问题的所在。虽说一部剧没办法提供彻底解决问题的办法,但是能让大家有“患病的意识”,就已经很不容易了。

作品价值提升认知

《与恶》的价值是能让台岛人更清楚地认识自己,也能让他们更了解社会内部存在的问题,这部剧虽然走的是“爱的弥合”路线,但其诉求并非个体的“原谅”,而是集体的理解以及对话,它还鼓励人们去除善恶分野的固化标签。

明白恶产生的原因,能使大家更乐意去体谅他人的处境,这就如同拓宽人与人之间理解的通道,进而让社会变得更为包容,大家是否因《与恶》对社会问题有了新的思索?期望大家能点赞、分享这篇文章,一起进行探讨。

发表评论