我选择了心理学这个专业,但亲戚朋友的那番话——“和有心理问题的人打交道,早晚自己也会变得神经兮兮”——就像一把尖刺,深深地刺痛了我的心。在台剧《我们与恶的距离》中,那些虚构的故事情节却让人感觉无比真实,这让我对精神疾病有了更深刻的理解。

生活中的偏见

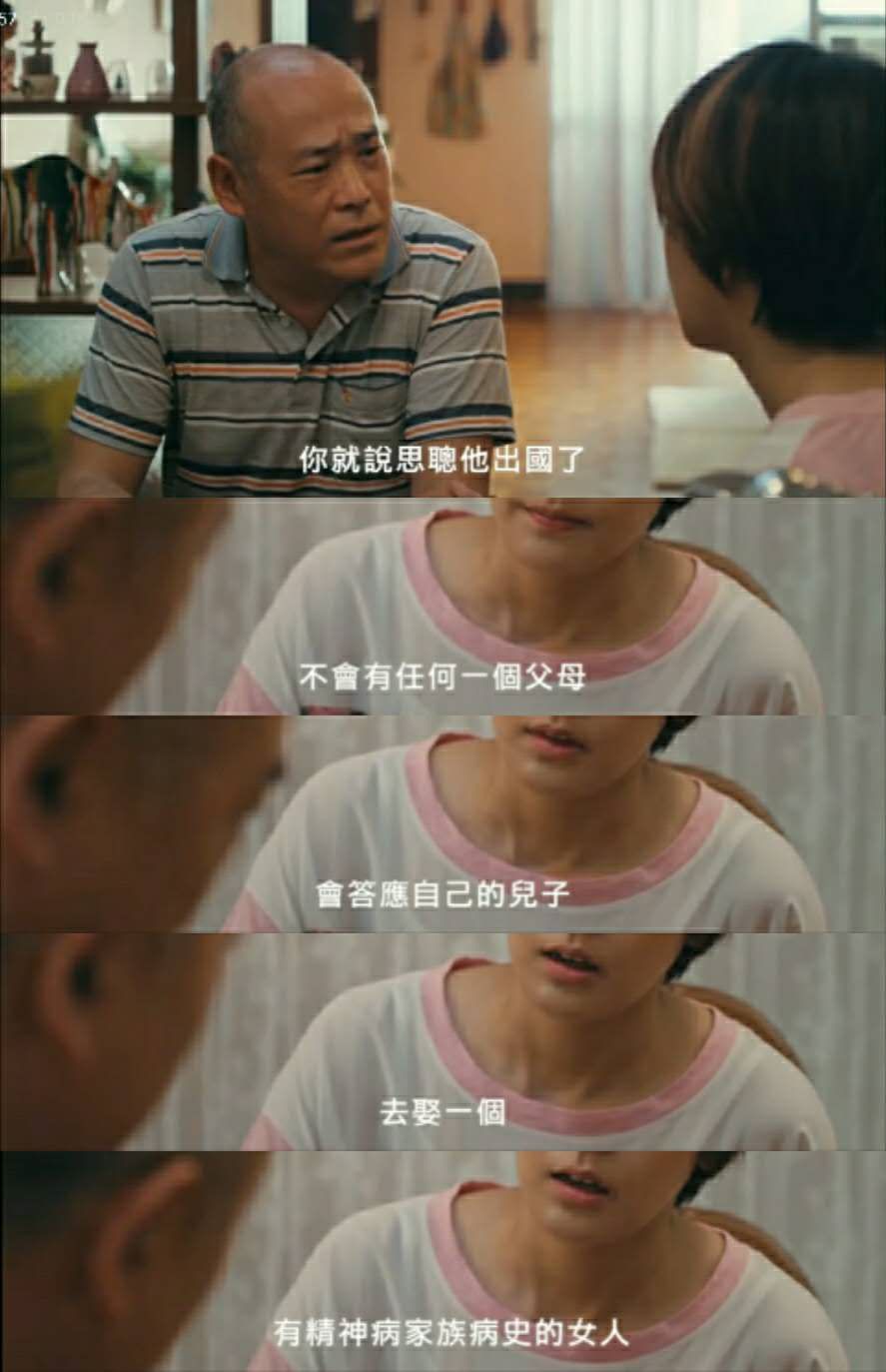

我见过一位母亲因女儿患有精神分裂症而痛哭流涕,担忧她的未来。小区居民对精神障碍患者选择回避,有些人甚至散播精神病杀人无需承担责任的错误观点。这些情况反映出人们对精神疾病患者存在偏见,他们畏惧这些人,不自觉地躲避,有时还会说出伤害人的话语。

对患者的误解

剧中,应思聪出院后急于回归正常生活,却因药物副作用私自停止用药。他变得易怒,姐姐却只把原因归结于工作压力。家人对精神疾病知之甚少,初期难以察觉异常。再加上对自身生活的担忧,他们不愿承认家人有病。这种心态使得患者难以获得及时的治疗。

社会的疏离

康复后的精神分裂症患者外表看似正常,但内心却遭受了思维和认知的损伤。公众的误解和偏见,个人的自卑感,以及媒体的导向,都使得他们与社会之间的鸿沟越拉越大。他们渴望回归正常生活,却时常被看不见的障碍所阻挡。

污名化的定义

精神病患者常被冠以“受损身份”的标签,这使得他们在他人眼中失去了社会的认可和地位,遭受排斥。这种标签化不仅对病人自身造成影响,连他们的家人也难以避免。研究表明,这种不良影响会影响到病人的身心健康和日常生活,同时也会对家庭关系和家人的态度产生影响。

消除误解的重要性

长期存在的误解和污名带来了诸多负面影响。患者及家属承受巨大压力,社会也因此失去了许多本可发挥作用的成员。消除这些误解,有助于患者获得更好的治疗和生活,同时也能减轻家属的心理负担。

我们的责任与改变

我们并非局外人。应当增进对精神疾病知识的了解,改变对患者的看法和态度;媒体要公正地报道,防止误导;社会应当为患者提供帮助和支持。大家齐心协力,让精神疾病患者感受到社会的关爱和接纳。

在日常生活中,我们应如何通过一些小事,协助精神疾病患者消除污名?这问题,大家是否已经思考过?

发表评论