一部剧倘若敢于直面社会最为敏感的神经,那它已然超越了娱乐的范畴,《我们与恶的距离》第二季正运用全然崭新的叙事方式,去挑战观众对于善恶边界的认知。

叙事结构的革新

在首集医疗纠纷案例当中,导演运用交叉剪辑来展现医生、家属、记者三方的立场冲突,每个视角都有自身的合理性以及局限性 。

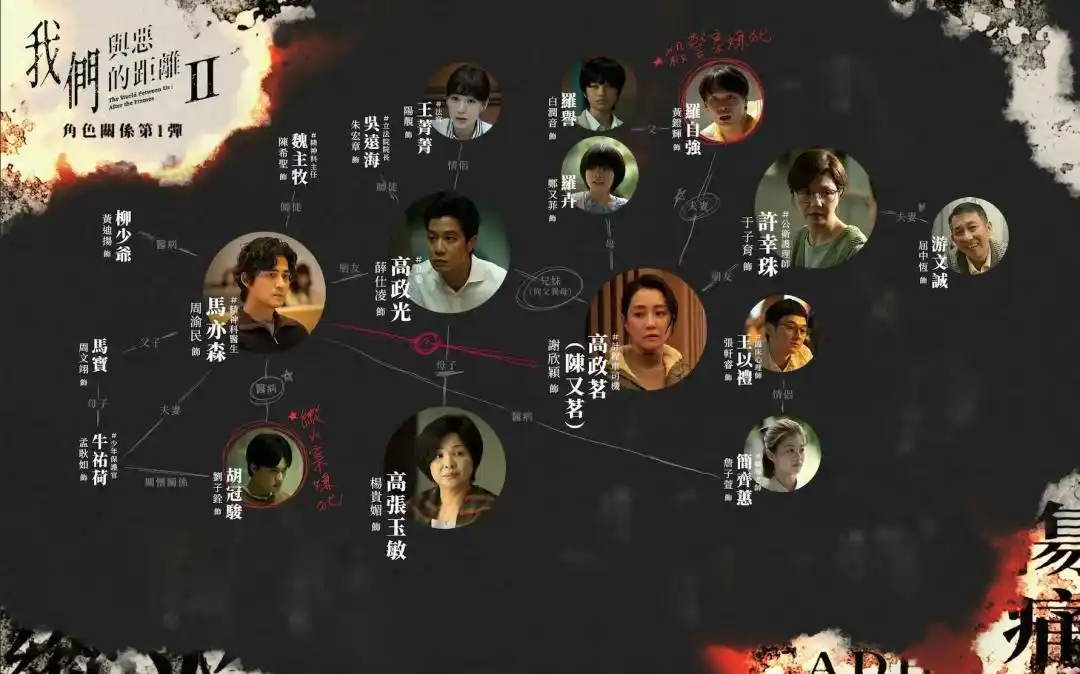

如此这般的群像叙事构建起了那立体的社会剖面,观众得以瞧见加害者家属所呈现出的那挣扎态势,受害者家庭的创伤修复状况,媒体人面临的职业困境情形,还有法律工作者身处的两难处境状况。在2024年剧集于台北市进行取景之际,特意挑选了普通社区以及办公场景,从而强化了那种故事跟日常生活之间的关联性 。

台剧的转型之路

从《麻醉风暴》系列起始,台剧便尝试把医疗题材跟社会批判相融合,2017年《麻醉风暴2》借由医疗改革故事,揭示出台岛健保体系的深层矛盾该,剧于公视播出之际创下收视纪录,证实了社会议题剧的市场潜力。

近五年,《她的她的她》《模仿犯》等剧持续深入发掘禁忌话题,这些作品构建起独特的创作伦理,即不给出标准答案,而是展现问题的复杂性,并且制作团队在田野调查上花费大量时间,以确保每个角色都以真实的人物原型作为基础。

内地剧的对比视角

内地社会一类的剧作,会更偏向于采用“轻重法则”这样的叙事方面的策略,在像《底线》这类法治电视剧当中,案件一般是用来服务主流价值观的传达的,这样的差异源自创作环境的不同之处,同时也体现出不一样的艺术追求。

内地剧,擅长借典型人物,展现社会变迁,像《人世间》那般,是跨越五十年的家庭史诗,然而这般宏大叙事,常常须回避某些敏感议题,以保持主题明确性与导向正确性,此与台剧开放式探讨,形成鲜明对比。

群像叙事的挑战

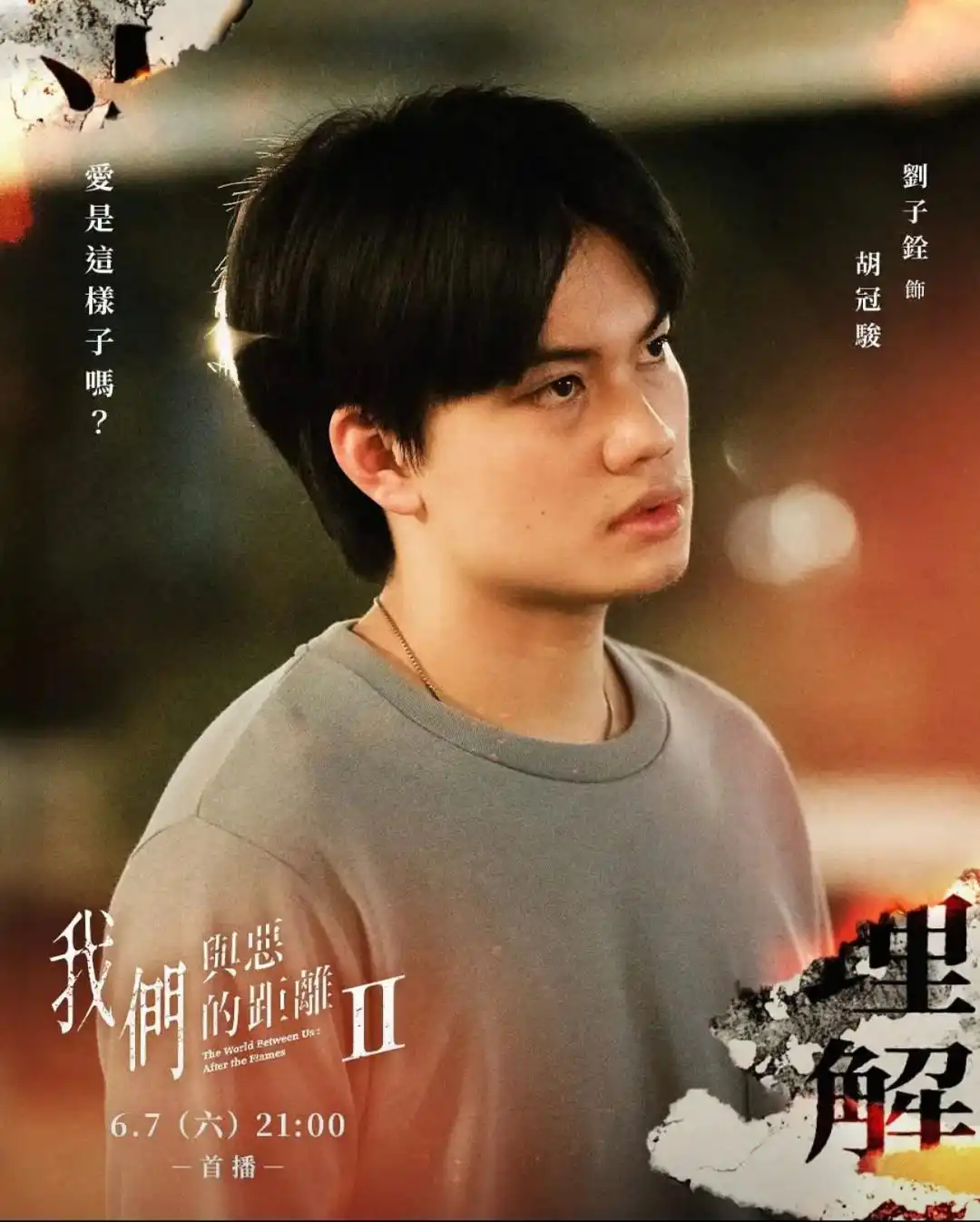

伴随角色数量的增多,叙事焦点的把控趋向艰难,《我们与恶的距离2》里记者、医生且律师三条主线并行,部分次要人物的故事线呈现出仓促之态,这般叙事密度能引发观众的理解负担。

不是所有进行群像叙事尝试的台剧均可成功,部分剧作在追逐议题广度之际,牺牲了人物深度塑造。角色变成某种观点传声筒,丧失个体独特性与真实性,这是社会议题剧需予以警惕的陷阱。

现实意义的构建

剧集借助细节去还原真实的社会场域,在对新闻编辑部场景予以表现之际,剧组参照了多家台岛媒体的工作流程,这般对于专业性的看重,使得议题讨论借助可信的基础得以建立。

剧中人物常常遭遇无法解决的道德抉择,这般设计推动观众思考自己的立场,当目睹不同角色于压力之下的行为改变,观众会察觉到现实里的善恶判断比想象的要复杂得多。

未来的发展路径

仍在继续的是台剧于社会议题领域的探索,制作方已然着手尝试不同类型元素的融合,像是把悬疑结构跟社会批判进行结合,此类创新极有可能会开辟全新的叙事空间 。

跟着观众审美水准提升,对于剧作深度的需求也于增加,这推动制作团队在剧本开发时期便引入专业顾问,以保证议题讨论具备专业性与前瞻性,此那般制作模式的升级会对未来台剧的发展趋向产生影响。

观毕《我们与恶的距离2》,你最为认可剧中哪一个角色的价值观,欢迎于评论区分享你的观点,若觉此篇章有启发,请点赞给予支持!

发表评论